Retour sur trois petits tours

Marie de Brugerolle

Il est des expositions qui font retours, dans la mémoire, comme une ritournelle. Trois petits tours et puis reviennent, organisée par Anne Giffon-Selle à la Villa du Parc, est de celle-ci. Les œuvres exposées : objets scéniques, films immersifs, décors, costumes, marionnettes, ont toutes une dimension performative. Ceci est une approche sous la forme d’un récit « post-performance » après une visite.[1]

La villa comme faux théâtre de mémoire.[2]

Au seuil, une horloge légèrement patatoïde, indique l’heure juste malgré sa forme hors norme, on pense aux Montres Molles de Dali ou à la montre à gousset du Lapin Blanc d’Alice aux Pays des Merveilles. Horloge n°3 de Sarah Tritz, 2022, est une pièce d’artisanat : placage de noyer sur érable blanc, mécanisme horloger. Elle donne le ton, sinon l’heure, dans la véranda. Le terme vient du sanskrit (véranda) et désigne un espace-entre, celui de la rencontre. Il fait lien entre intérieur et extérieur, littéralement le parc et le centre d’art mais aussi des temporalités différentes. Celle d’objets qui sont témoins d’une action, porteurs d’un récit et dont le statut est multiple.

Dès l’entrée, le parquet accueille un des personnages hybrides de David Posth-Kohler : le Fumeur, 2022 qui se reflète dans la vitre ouvrant sur le parc. Tiges métalliques supportant des mains en terre cuite, jean et t-shirt forment un corps aux pieds d’argiles, chaussures pointues du bouffon. Le socle, à même le sol, indique que c’est une statue. Une autre sculpture, L’ivresse du message, 2022, intrigue. Cette fois-ci un meuble supporte le socle en parpaing sur lequel se tient un être filiforme. A nouveau, les chaussures sont en céramique, comme les mains vissées sur la structure métallique. Si la table a souvent remplacé le socle dans les installations contemporaines, ici le mobilier récupéré, empilé, compose des colonnes précaires. Commodités contemporaines, ils dénotent un passé récent, pas encore « vintage » et déjà plus «à la mode». Ils ont perdu leur fonctionnalité : on ne peut plus les utiliser. Cependant, ils gagnent un autre usage : symbolique. Il y a toujours une strate entre le pantin et le meuble, ce sont bien des sculptures posées sur un autre élément. La plupart du temps le visage est invisible, camouflé par un vêtement, souvent orné de motifs à rayures. Des détails comme une chaine, un ruban, un stylo apportent une véracité à l’assemblage. De même, les bouteilles, pots, pipes en céramique ajoutent à la composition un élément de réel, comme les meubles. Cela tient à l’échelle. Légèrement plus petites que la taille humaine normée, mais plus grandes que la poupée, les figures ont l’allure de marionnettes articulées. On se souviendra que figura contient la notion de moulage, et de fait le modelage en terre renvoie à ce principe. Le corps manque : celui du personnage et celui du manipulateur, ainsi que le décor : le cadre original du castelet est absent.

Les vis, écrous soulignent une articulation possible, mais fixée dans un mouvement suspendu, en attente d’un acte. Les pièces demeurent des sculptures figées ou des silhouettes d’une créature en devenir (Le Golem, 2021). Leur espace est celui d’horizon d’attente (L’attente, 2021) et du jeu (Les joueurs de cartes, 2021, le Jongleur de cartes, 2021). Sans tête pour la plupart, parfois sans tronc, le corps se recompose dans l’imaginaire du visiteur, par métonymie. C’est aussi le corps du visiteur/regardeur qui performe les manques, les trous, des pièces. Nos bras, la tête, les jambes, deviennent des prothèses possibles pour les pantins dont le manipulateur fait défaut. Les fragments de réels (t-shirts, chaines, pantalons…) composent un puzzle aux combinaisons infinies. Menteur, Mentor, 2022 en est exemplaire. L’artiste par ailleurs rappelle le travail de saltimbanques de ses parents. Hybrides de figures habillées, les pièces semblent des bozzetti agrandis, esquisses en fil de fer, glaise et matériaux composites dont se servaient les sculpteurs ou peintres. A l’aune de l’espace au parquet lustré, l’effet produit est plus celui d’un échiquier géant ou d’un théâtre suspendu dans un « freeze » momentané. Un petit théâtre d’une mémoire vive, instantanée, se substitue à l’exercice de rhétorique antique. Nos projections mentales selon nos pas le rendent mobile.

Stratagèmes, petits et grands : « je suis les autres »….

Cette latence du jeu possible, entre la scène, le podium ou l’espace public (ici du parc de la Villa à Annemasse), est en tension dans tout le travail de Sarah Tritz. C’est l’espace de l’attente avant ou après l’action qui s’exprime dans ses horloges, ses marionnettes ou ses costumes. C’est un temps en strates, discontinu et hors norme. Celui de l’enfance et des histoires, récits et formes artistiques. C’est le temps suspendu, hors limite, qui précède la révolution, le chaos, où tout est possible. Ce transit, cet instant de transformation, est celui de l’histoire qui se fait toujours au présent.

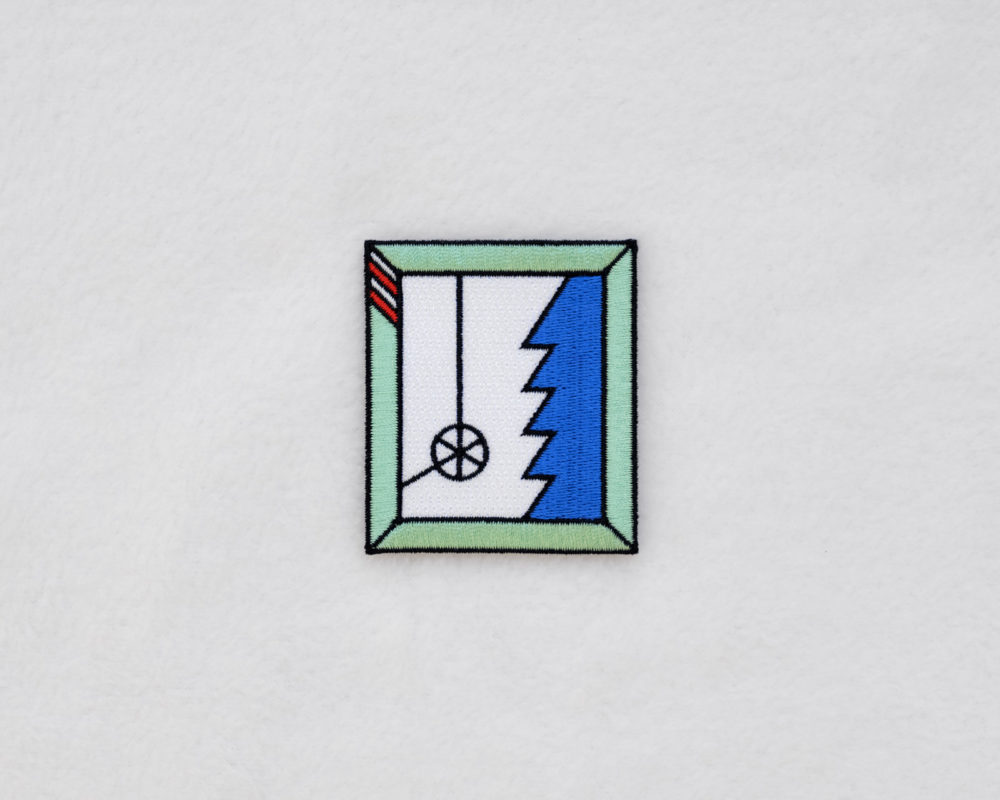

La mémoire des formes réactivées par les costumes de Memory Matrix (after Paolozzi), 2021, évoque le rapport à la distraction et à l’efficacité d’un motif qui semble enfantin mais qui contient un empilement de sources. Le savoir et le savoir-faire sont contredits, en apparence, par des formes simples, des matériaux communs. C’est un subtil retournement du « de-skilling », du « non-savoir-faire » des années quatre-vingt-dix par une esthétique du bricolage. Chez l’artiste, la fabrication artisanale, déléguée, relève d’une critique d’une autorité de l’« auteur ». De même, une partie de la pièce est « finie » lorsqu’elle est portée par d’autres, notamment au cours d’ateliers pour enfants. Les carroyages des costumes surpiqués reprennent les prémisses des jeux vidéo. Le carré pré-pixel défie la grille moderniste tout comme l’ellipse de l’horloge dévie le cercle habituel du temps. Cette rupture entre le temps rituel, répétitif et en boucle, s’opère dans le temps du jeu performatif qui s’oppose à celui du théâtre. En effet, une grande partie de l’histoire de la performance dans les arts visuels s’est construite en opposition aux règles et cadres du théâtre. Hors scène et convention d’une action dans un lieu et une narration. De même, le temps du rituel est cyclique et répétitif, sans fin apriori, puisqu’il s’agit de répéter les mêmes gestes. La spontanéité, l’amateurisme rejoignent l’éphémère. Sarah Tritz provoque des collusions temporelles, entre les formes attribuées aux avant-gardes constructivistes russes et la critique de l’imagerie pop émergente. Mais surtout, elle déjoue toute tentative d’attribution d’un style ou d’une manière. Recyclage de résidus, les mini-marionnettes disposées dans les coins les plus inattendus et moins « exposés » du centre d’art, en disent long sur la modalité « irrécupérable » de ces objets.

Les costumes Memory Matrix (after Paolozzi) permettent aux joueurs-interprètes d’incarner un personnage. A contrario, ceux qui peuplent le Tritz Institut présentent une banalité contradictoire qui en fait des contre-moules. Ficelles et cartons remplacent la dextérité de la modéliste. Ce ne sont plus des « modèles » au sens héroïque d’exemplaire, mais des formes en attente d’incarnation. Ici l’über-objet[3] de Memory Matrix et l’objet-rebus du Tritz Institut se rejoignent dans une combinatoire où les mots et les choses sont échangeables. Leur statut varie selon leur usage, ce qui est une trame pour la plupart des œuvres de l’exposition. Cette polysémie est le propre de la post-performance qui déjoue les définitions mythiques. En effet les formes sont variées et relèvent tout autant d’une action éphémère ne produisant pas d’objet que d’objets détournés. En cela le travail de Sarah Tritz rend compte d’un croisement, celui d’un constat post-consommation pas si naïf et de conjonctions transhistoriques. Clin d’œil aux avant-gardes constructivistes et à la pop-culture servies sur un même « plateau », celui d’un petit théâtre d’objets.

Set et {set}, rejouer et répéter, pour mieux déconstruire : cynisme joyeux.

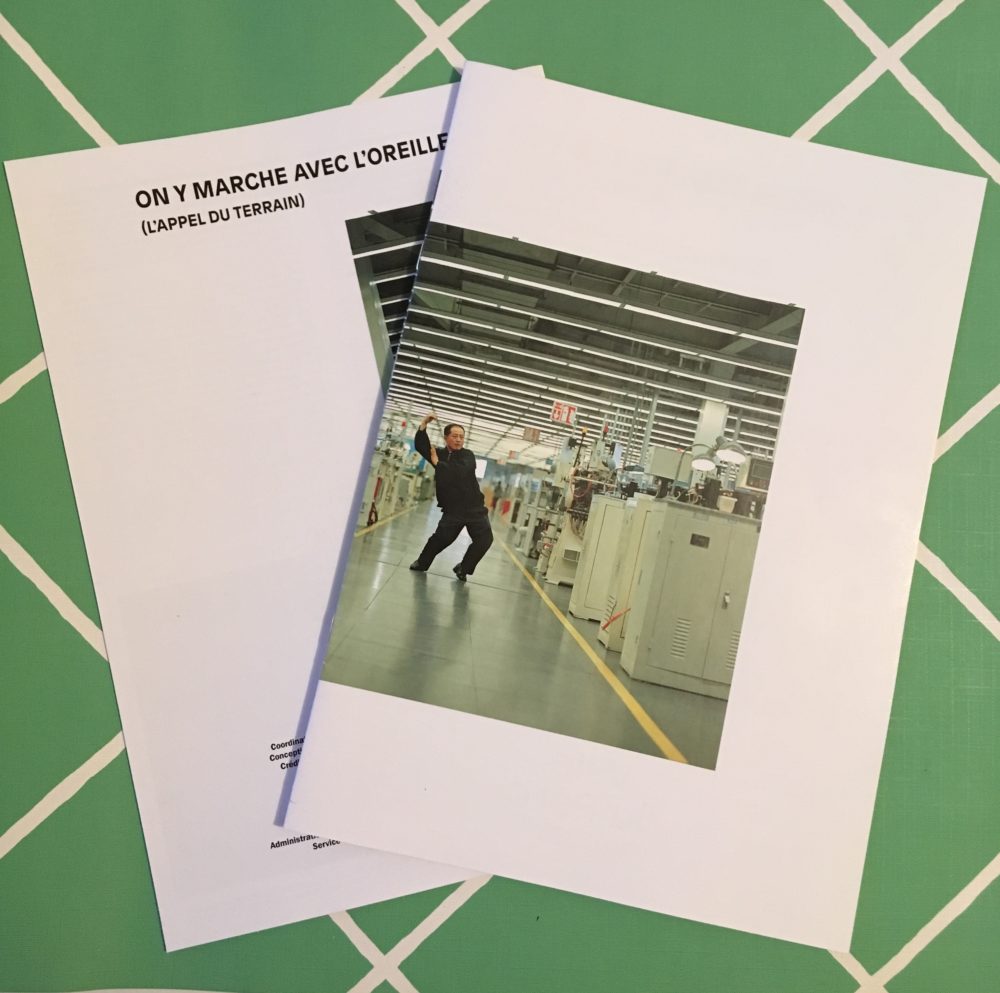

La chorégraphie canine mise en espace par Chloé Serre transforme l’espace d’exposition en celui du jeu. Le praticable vert, comme les fonds d’incrustation, présente une série d’objets scéniques[4] reliés à l’entrainement de chiens. Là encore, on passe d’un extérieur, celui des champs de parcours d’obstacles, à l’intérieur, celui du plan de Blender[5] ou de la salle de casino. Ce peut-être encore la table de billard de Raymond Roussel : le terrain de jeu sert à la fois de décor et de zone d’expérimentions. Le dressage animalier rejoint celui de l’humain et l’expérience intérieure émane de ces contraintes. « L’important est ici d’accepter que l’on ne puisse jamais connaître ni l’autre ni soi-même, sans jamais cesser de s’interroger sur le statut de ce qui advient à tout moment de la relation. » dit Donna Haraway à propos du dressage.[6] De quelle relation s’agit-il ? Lorsque la pièce est activée par deux performer·euses, l’une d’elle porte un costume vert. Totalement masquée et le visage peint de la même couleur, elle opère comme une manipulatrice de Bunraku. Lorsqu’elle retire son masque, la rencontre arrive. Sous le camouflage, la persona[7], c’est l’inconnu·e qui surgit.

En regard du « tapis de jeu » comportant les objets scéniques, le tapis, se trouve un écran plat avec les images sources d’une séance de parcours d’agility, avant l’action. Un transfert s’opère entre l’agilité requise sur le terrain par les maîtres (dresseurs, compagnons des chiens) et l’agentivity[8] des matériaux D’entrée de jeu, 2019, la pièce présentée ici et performée, puis laissée post-performance, après l’action. Le décor, comme reste d’une action, devient à son tour le protagoniste, comme dans le travail de Guy de Cointet (1934-1983).

Formes simples (disques des médailles, arches, rectangles) et couleurs primaires (jaune, rouge, bleu) s’allient pour organiser une scène qui fonctionne à la fois sur le « setting », et le « set ». Le set désigne ce qui relève de la préparation de l’individu et qu’on peut relier ici à l’entrainement canin ou au conditionnement en général. Le setting désigne l’atmosphère de la salle, le temps, les sentiments entre les protagonistes et le public. Le {set} est un terme que j’ai combiné en post-performance pour recouvrir le « set » tangible et le « setting » qui relève du conditionnement. A ceci s’ajoute la question du plateau étendue au praticable en tant que forme sculpturale en soi, les objets scéniques qu’il peut comporter et la notion d’ensemble qui les rassemble. Ici le fait-main artisanal, les jeux d’échelles et l’ambivalence du statut du sujet et de l’objet interrogent les conditions du travail. Les sphères du spectacle, de l’atelier et de l’usine sont sous-jacentes dans ce qui apparait comme un jeu mais qui est sous-tendu par une réflexion sur les relations de pouvoir et de soumission. C’est un jeu méchant auquel nous sommes conviés, c’est-à-dire qui contient une mise en cause de ses règles mêmes. Le cynisme n’est-il pas une philosophie de chien ?[9] La bascule du terrain d’entrainement extérieur au tapis domestique est une métaphore du glissement de comportements de l’espace public à l’espace intime.

De l’extime à l’intime, extérieur/intérieur

Si une partie des origines de la performance dans les arts visuels (happening, event) s’est construite contre le théâtre, depuis la fin des années quatre-vingt-dix les ponts sont établis. De manière nouvelle, il s’agit plus d’une forme de théâtralité comme outil pratique plutôt que comme spectacle. Les économies de production diffèrent, mais les intentions et destinations peuvent converger si l’œuvre est conçue en deçà ou au-delà du « divertissement ». Certaines techniques et modes opératoires se croisent. L’usage du script, du déroulé et d’une dimension scénique tracent un espace commun. Le bricolage des costumes et décors de Louise Siffert relève d’une esthétique grotesque, qui évoque certains projets off-off Broadway [10]des années soixante-dix, et notamment les films de Jack Smith (1932-1989) : film as performance.[11] Tout se passe à l’intérieur, d’une salle peinte en rouge, où des moquettes et coussins nous accueillent. La nature immersive du dispositif rejoint le propos du film, dont les actrices sont des bactéries digestives. Gut Feelings, 2020 peut s’entendre de plusieurs manières ; les « intuitions », en anglais, mais aussi « avoir du cran » (to have guts). Les personnages interprétés par des actrices sont des bactéries qui colonisent le microbiote intestinal. Ici encore, micro et macro se rejoignent. Esthétique de pacotille qui évoque autant le Muppet Show, Sesam Street et le Rocky Horror Picture Show, elle dénote une vie intra-action des organismes. Ce néologisme pointé par Karen Barad est essentiel ici. Cela indique que l’agentivité (cf note 7) ne préexiste pas à l’enchevêtrement des êtres. C’est-à-dire, pour distinguer de l’inter-action, qu’il n’y a pas de capacité d’action de manière isolée, individuelle. Cellule sans noyau, la bactérie assure sa propre reproduction, elle est sexuée mais non genrée. Ici les particules queers semblent chercher la volupté de la rencontre amoureuse, elles font sécession par rapport à la structure qu’elles habitent.

“Je suis tellement excité-e-x

A chaque fois que les choses commencent à pétiller !

Si ça a l’air dégueu ou sent mauvais

Juste nourris-moi !

Nourris-moi ! ”

La métaphore de l’ingestion et de la digestion établit un lien avec la transformation, la modification de statut, d’état, de genre. C’est une perspective performative du monde en mouvement, se métamorphosant sans cesse, qui rejoint la réalité scientifique et l’état amoureux.

« Couvre-moi !

Et garde-moi

A la bonne température Baby… »

Les coloris roses matriciels sont ceux Camp pour une sensibilité qui n’a jamais voulu se définir. Susan Sontag, affirme dans ses Notes on Camp[12] : «Camp taste transcends the nausea of the replica»

Les bactéries découvrent l’existence de l’Autre et des autres dans cette matrice intestine. De même, visiteur·euses alanguies au sol, nous performons l’acte de regarder un film de manière horizontale et comprenons, a posteriori, que nous avons fait partie d’une boucle.

« Chaque chose

Chaque particule

Chaque puissance atomique

Y compris de l’espace-temps lui-même

Se définit

Dans une croûte de promesses sucrées… »

Pourquoi les choses arrivent-elles ? La nature performative du monde vient de ses micro/macro déviations, du clinamen[13] dont la déviance engendre la création.

Du podium au paysage, et vice versa

Les socles-bases-podiums d’Aurore-Caroline Marty mettent en scène des sirènes artificielles qui recyclent des matières par ailleurs polluant les eaux des calanques où elle filme. Le résidu, à la fois des matières et des imaginaires (issues de séries B télévisées, des bandes dessinées populaires) remixe des lieux communs pour ré-enchanter une certaine vision du pastiche « vu à la télé » qui contient une forme d’archéologie désuète. Dans Aubade et sérénade 2022, le podium est à penser en regard de ce qu’en dit Walter Benjamin sur le théâtre épique de Brecht. « L’abîme qui sépare les acteurs du public comme les morts des vivants, l’abîme dont le silence accroît le caractère sublime du spectacle lyrique, cet abîme qui, parmi tous les éléments de la scène, porte de la façon la plus indélébile les traces de son origine sacrée, n’a cessé de perdre de son importance. La scène est encore surélevée. Mais elle ne surgit plus d’une profondeur insondable : elle s’est transformée en podium. C’est sur ce podium que la pièce didactique et le théâtre épique cherchent à s’installer. »[14]

Découpes autour de l’écran, courbes et contre-courbes font retour. Cécile Meynier, elle, tranche dans la couleur et fait de la toile un vêtement post-performance. Littéralement, la découpe dans la couleur rend ses toiles habits, costumes, rideaux. DJ d’un jour lors de sa performance, elle déploie une peinture post-performance, c’est-à-dire que la source et/ou la destination des toiles est révélée par un acte performatif. Scène, cadre, surface perforée et performée mettent en doute l’unicité de la peinture comme objet mais l’affirme en tant qu’acte. « Perforance » et performance s’allient pour faire du trou non plus un vide mais une percée dans le réel, son épiphanie, par l’œilleton de la peinture, rendue à sa qualité post-performative.

La ritournelle chantonnée rejoint celle d’une boucle, celle de la répétition et de la différence dont nous parlait Gilles Deleuze. [15]Les œuvres ici présentées contiennent les réminiscences et prémisses de formes traversées par la performativité. Jamais exactement le même, et pourtant toujours déjà un·e autre.

Marie de Brugerolle

–

[1] La Post-Performance est le moment de retour sur une performance, souvent « à chaud » avec le public et certains participants. Ici je joue sur le terme qui recouvre aussi une recherche : la Post-Performance Future, qui a commencé en 2011. Il s’agit d’une investigation sur l’impact de la performativité sur les arts visuels, à partir des formes et objets que cela produit. Cf Post-Performance Future.Method/e, T & P Publishing, 2023.

[2] L’expression Théâtre de Mémoire vient de Giullio Camillo, 1550. Traduction française, éditions Allia, 2001, Paris.

[3] Über-objet : Le terme über est un jeu de mot s’inspirant à la fois de ce système parallèle de transport über qui concurrence les taxis et pose question à une économie, celle du troc, de l’échange de compé- tences, de l’amateurisme, du risque …cf définition du Glossy Glossaire, in Post-Performance Future.Method/e, T & P Publishing, 2023

[4] Objets scéniques : j’ai utilisé le terme « Objet Scénique » pour la première fois pour désigner les objets de Guy de Cointet. A la fois accessoires lorsqu’ils sont actés sur scène, sculptures hors de scène, acteurs et actants, leur polysémie rejoint la pluralité de leurs tâches.

[5] Blender : logiciel libre d’animation créé en 1998.

[6] Donna Harraway, Manifeste des Espèces Compagnes, Flammarion, Climats, Paris 2019.

[7] Persona : dans le théâtre antique, terme désignant le masque. En latin per-sonare signifie « parler à travers ». Le souffle, la parole s’active et dénote l’humanité de l’opératrice.

[8] Le terme agentivity est employé par de nombreux-e-s auteur-ices des études de genres et plus récemment des Nouveaux Matérialismes, vient de la sociologie mais aussi utilisé dans les soins médicaux. Littéralement, ce néologisme signifie la capacité d’agir malgré les règles ou structure. Cela revient à la question du libre arbitre mais aussi des propriétés propres aux matériaux. Dans ce cas précis, nous parlons de la structure, des règles du jeu.

[9] Cynisme : la philosophie cynique notamment illustrée par Diogène de Sinope, qui prône le renversement des valeurs basée sur une liberté, a pour étymologie le terme kuôn, qui signifie « chien ». On pense au chien errant, en opposition au chien domestiqué et dressé.

[10]« Off-Off Broadway »: désigne les petites salles de théâtre à New York et notamment le Judson Memorial Church où eurent lieu beaucoup de performances innovantes.

[11] Film as performance est une des entrées de la Post-Performance Future, considérant les modes particuliers du film de performance, à la fois comme trace et mode opératoire.

[12] Notes on Camp, Susan Sontag, in Against Interpretation, Farrar, Straus & Giroud, 1964. p271-304.

[13] Le concept de clinamen est introduit par Lucrèce, De Rerum Natura, Ier siècle.

[14] Walter Benjamin, Qu’est-ce que le théâtre épique ? in Œuvres III, Gallimard, Folio Essais, p 317, 2001.

[15] Deleuze, Gilles, Différence et répétition, PUF 1968. Préface.

De gauche à droite : Sarah Tritz, Horloge n°3 et David Posth-Kohler, L’ivresse du message,

© Aurélien Mole

David Posth-Kohler, détail de l’ensemble Menteur mentor, © Aurélien Mole

Sarah tritz, Memory Matrix (After Eduardo Paolozzi), © Aurélien Mole

Chloé Serre , Détail D’entrée de jeu, © Aurélien Mole

Louise Siffert, Guts Feelings, © Aurélien Mole

Aurore Caroline Marty, Aubade et Sérénade, © Aurélien Mole

Cécile Meynier, La Grande Chamotte en résilles, © Aurélien Mole

![Le classisme : une introduction [extrait] - Villa du Parc](https://villaduparc.org/wp-content/uploads/2021/04/mg-3652-livret-72dpi-667x1000.jpg)