L’amour des nouilles et du crépi

Fabienne Radi

Ou comment Luc Moullet, Présence Panchounette, Valentin Carron, Sangoku, Kim Novak, Billie Holiday, le saucissonnage des corps chez Araki, les murs des pizzerias et le camouflage des bunkers de l’armée suisse se sont bousculés dans mon esprit après la visite d’une exposition d’Éric Tabuchi et Nelly Monnier.

La première fois de ma vie que j’ai entendu le mot vernaculaire, j’ai pensé ver de terre et autres bestioles fouisseuses surgissant inopinément du sol quand on se met à creuser un trou dans un champ. J’ai rapidement compris que ça n’avait rien à voir avec ces organismes mous pas très ragoûtants mais si utiles au bon fonctionnement des agroécosystèmes. Longtemps j’ai néanmoins fait semblant de comprendre de quoi il s’agissait lorsque le mot surgissait dans la conversation, sans aller, une fois la conversation terminée, chercher sa définition dans un dictionnaire. Très vite j’ai remarqué qu’on collait le plus souvent ce terme à celui d’architecture. On ne disait jamais, par exemple : Oh mais dis donc tu as une mine vernaculaire aujourd’hui !

Des années plus tard, grâce à mes études en art, j’ai compris ce que ça voulait dire, notamment avec le travail d’un artiste suisse, Valentin Carron, qui s’emparait de formes typiques du Valais (son canton d’origine) pour les déplacer. Comme par exemple dresser sur la Messeplatz à Bâle une croix monumentale calquée sur celles qu’on rencontre sur les sommets alpins. Ou reprendre l’esthétique des sculptures faites à la tronçonneuse par les bûcherons à leurs heures perdues. Ou encore exposer des skibob (rejetons hybrides issus de la copulation d’un vélo avec une paire de ski, objets en vogue sur les pistes des années 60, aujourd’hui en voie d’extinction) dans des espaces d’art.

Valentin Carron s’emparait de la panoplie alpine et des symboles religieux qu’il reformulait dans une dimension cocasse non dénuée de sens critique. Tout à coup il nous (les Suisses) faisait regarder toutes ces choses qu’on avait sous le nez depuis des lustres sans les voir vraiment. Ouahh, ai-je ainsi pensé devant un faux trophée de sanglier en polystyrène qui pleurait du vin dans une exposition au Centre Culturel Suisse il y a très longtemps. Tout à coup je saisissais toute la portée du détournement de formes vernaculaires. C’était saisissant.

Au même moment je découvrais le travail du collectif Présence Panchounette. À l’époque l’activité du groupe bordelais avait déjà cessé. Mais son influence dans le monde de l’art était toujours présente. Ça travaillait notamment le kitsch vernaculaire. C’était drôle, mordant, idiot, puissant, intelligent et ça n’avait pas peur d’aller gratter dans le grossier (au sens de rudimentaire, et non de vulgaire), en plus de travailler avec une grande économie de moyens. Ouahh, ai-je fait devant une image trouvée dans un catalogue montrant une niche pour chien en bois et à toit pointu, par la porte de laquelle on apercevait un lustre en cristal envahissant tout l’espace. Je comprenais de mieux en mieux le vernaculaire, et par ricochet son déplacement.

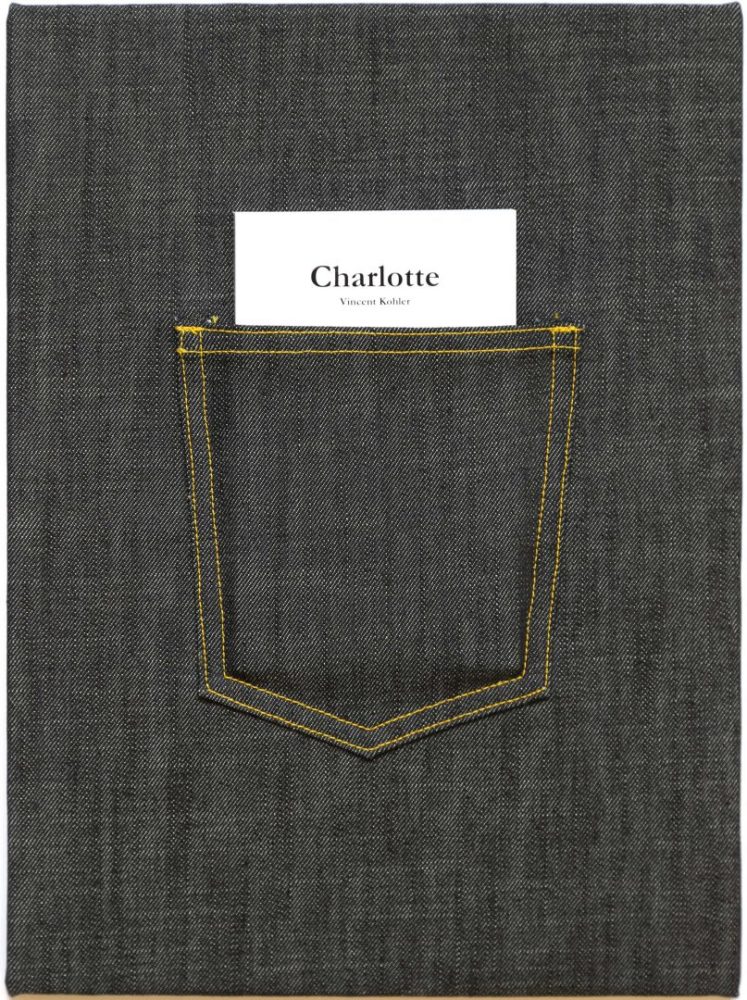

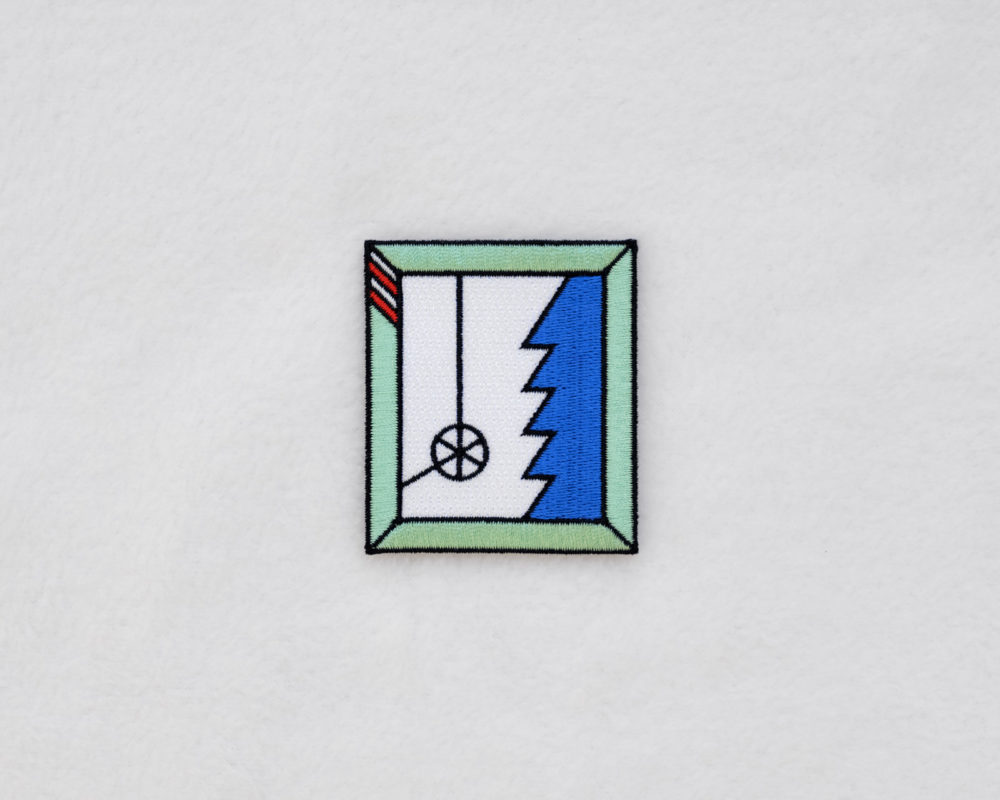

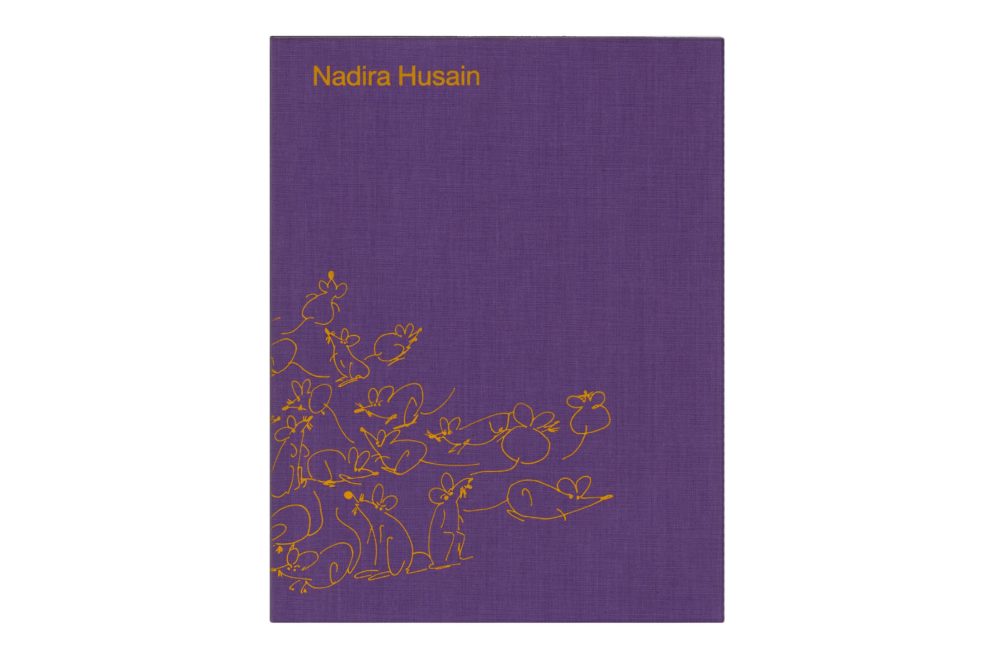

Bien des années plus tard j’ai rencontré le travail d’Éric Tabuchi, puis celui de Nelly Monnier, enfin celui d’Éric Tabuchi et Nelly Monnier. Pour peu que l’on soit un tantinet présent sur les réseaux sociaux et que l’on ait suffisamment d’ami-e-s Facebook actif-ve-s dans le monde de l’art, on ne pouvait pas louper leurs productions. C’était impressionnant. Ouahh, ai-je soupiré devant mon écran en déroulant le fil de leur actualité rempli de photos de lieux improbables et pourtant familiers. Je faisais le Tour de France des architectures régionales par simple pression du doigt sur mon clavier. Je me rappelle avoir renversé du yaourt moka sur ledit clavier tellement une de leurs images m’avait stupéfiée. Ça montrait une villa début 20ème siècle à laquelle on avait flanqué des extensions posées sur d’immenses piliers en béton. On aurait dit un insecte mutant géant perdu au fond d’un vallon (Villa Keller, Livet et Gavet). Je me suis rendu compte de toute la puissance de ce travail de collecte et d’archivage de formes vernaculaires. J’ai acheté un poster (Tabuchi), un catalogue (Tabuchi/Monnier) et trois écussons (Monnier), que j’ai cousus sur la manche droite de mes pulls marins (j’ai essayé de les coller avec un fer à repasser mais ça n’a pas marché).

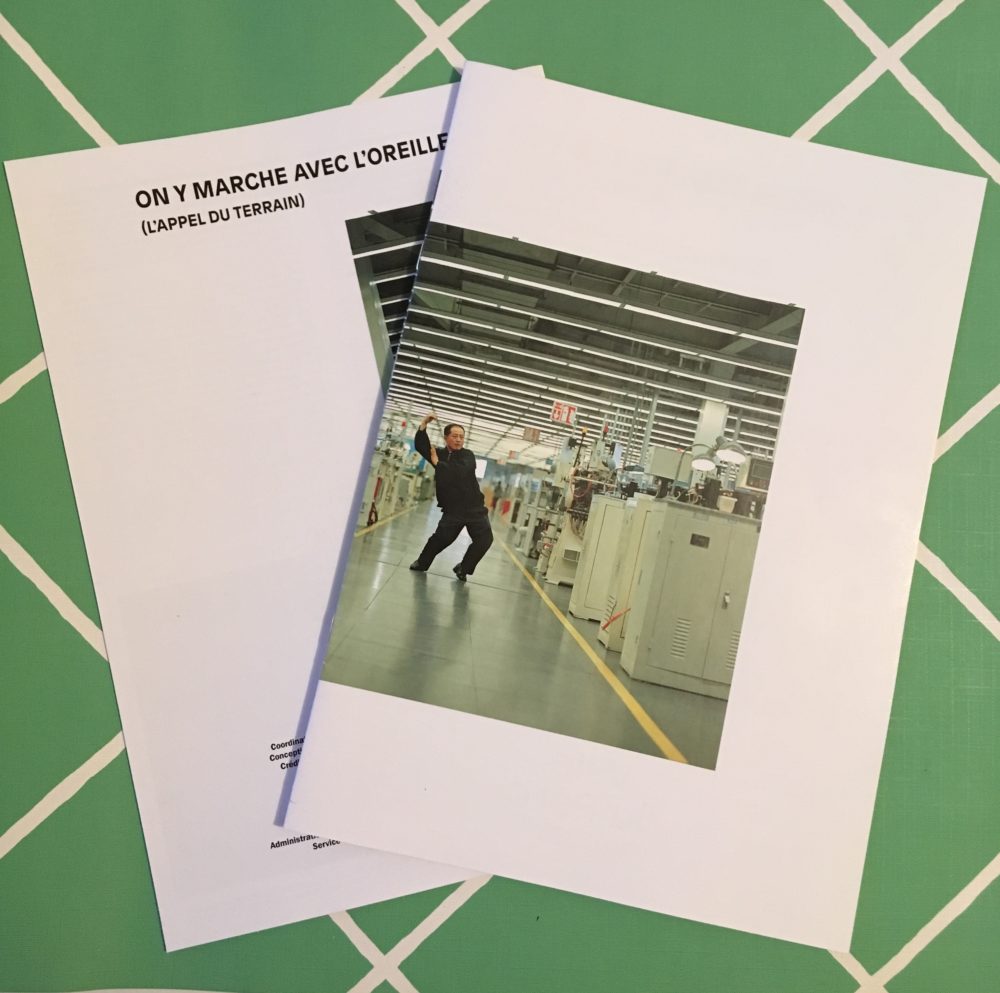

Et puis un jour la directrice d’un centre d’art contemporain situé en France voisine pas loin de chez moi m’a téléphoné. Allô bonjour nous montrons en ce moment une exposition d’Éric Tabuchi et Nelly Monnier, ils sont venus en résidence l’hiver dernier dans la région, ont sillonné et photographié le pays pendant plusieurs semaines, ça vous tente d’écrire quelque chose là-dessus ? Heu, oui, si je trouve des idées, ai-je répondu. Je sais d’expérience qu’il est difficile d’écrire sur les choses que l’on aime bien.

Alors je me suis rendue à vélo dans le centre d’art situé en France voisine pas loin de chez moi. J’ai emprunté la voie verte qui relie ma grande ville à la plus petite ville où est situé le centre d’art. Cette voie verte existe depuis peu, elle est réservée aux piétons et aux véhicules non polluants : vélos, trottinettes, monocycles, tricycles, poussettes d’enfants, déambulateurs pour personnes âgées.

J’y suis allée avec un ami artiste qui lui aussi s’intéresse de près au vernaculaire dans ses productions, mais d’une autre façon – il creuse notamment des troncs pour en faire des pirogues ou y installer des ruches. Sur le chemin nous avons soudain été doublés par des gyropodes électriques, ces drôles d’engins qui donnent l’impression que leurs utilisateurs sont à la fois immobiles et mouvants, un peu comme Sangoku dans Dragon Ball Z lorsqu’il fend l’espace sans cligner une seule fois des paupières.

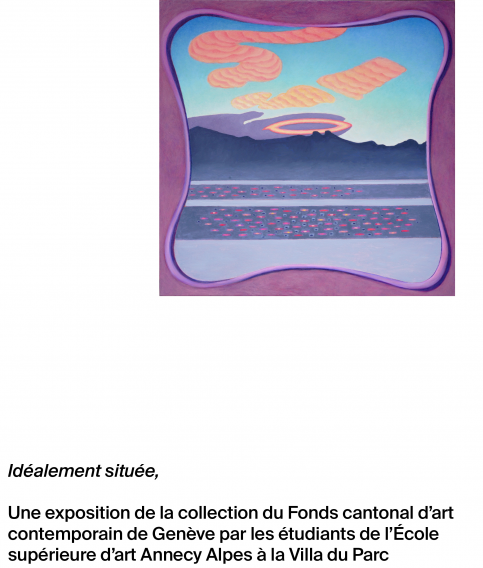

Arrivés sur place, nous avons fait le tour de la maison (le centre d’art en question est situé dans une villa bourgeoise fin 19ème posée au milieu d’un grand parc, d’où son nom : Villa du Parc). La directrice de la Villa nous a fait une visite guidée très instructive qu’elle a dû abréger car son petit garçon avait été piqué par une guêpe.

Quand nous sommes arrivés au premier étage, dans la salle dite des alpages, mon ami artiste et moi avons dit : Ouahh (enfin surtout moi, car mon ami avait déjà vu l’exposition une première fois). Il a sifflé d’admiration devant des tables de berger pliables en contreplaqué, des plaques de beurre moulées, un tabouret de vacher en bois façon botte-cul (helvétisme), mais avec plusieurs pieds, et surtout des présentoirs muraux en plâtre ressemblant à des champignons ou des meringues absolument géniaux. Tout ça en écho avec des photographies de chalets et de granges. J’ai retenu ma respiration devant 6 saucissons, chacun ficelé d’une autre façon. Ils étaient présentés suspendus à équidistance les uns à côté des autres dans une petite vitrine en bois. Ça pouvait faire penser aux Strange fruits de Billie Holiday comme aux corps féminins ligotés des photographies de Nobuyoshi Araki. Une brutalité émergeant soudain de quelque chose d’a priori anodin, la cruauté dissimulée sous une apparente joliesse artisanale. Le mélange entre objets trouvés dans la région et pièces fabriquées pour l’occasion était agencé avec une subtilité que l’on trouvait déjà dans la teinte des murs, un beige-gris-marron indéfinissable pour moi, mais que mon ami, lui, désigna sans hésiter comme vase séchée.

Nous sommes passés de salle en salle en nous répétant souvent Ouahh intérieurement (trop de fois à haute voix nous aurait sans doute donné l’air idiot, même s’il y avait que nous dans les salles ce jour-là). Les liens entre images d’architectures vernaculaires de la région et détails repris et détournés dans des objets fonctionnaient parfaitement, sur une crête pourtant dangereuse : aucun regard condescendant (cf. le kitsch), aucune sentimentalité déplacée (cf. le rustique). Mais une bonne couche de réflexion sur le faux (bois, crépi, caillou) et la notion de décoratif. Écrire SAPINS en fer forgé sur son chalet ou CHEZ NOUS sur son pavillon revient-il à pisser comme un chien pour délimiter son territoire ? Ou est-ce une façon de poétiser son quotidien ? Sans doute un peu des deux et c’est précisément ce qui est intéressant, comprend-on en sortant de la salle dite des pavillons.

Dans la même veine Nelly Monnier fait des tableaux magnifiques en crépi (un matériau qui est à l’architecture ce que le glaçage est à la pâtisserie : il permet la personnalisation tout en planquant les défauts de fabrication), tableaux qui changeront peut-être le regard de certain-e-s la prochaine fois qu’ils/elles commanderont une 4 saisons dans leur pizzeria préférée.

Dans la salle dite de l’aventure, que l’on atteint en traversant une arche couleur abricot, on lâche un dernier Ouahh devant une planche en bois peinte dont la forme évoque autant un plat à fromage qu’un objet céleste ou l’ancêtre d’un skate-board (Galaxie, 2020). Quand mon ami s’est approché de cette planche en contreplaqué sur laquelle des anneaux de croissance avaient été peints comme s’il s’agissait de la coupe d’un tronc d’arbre, il ne lui manquait qu’un chignon blond pour être Kim Novak dans Vertigo, lorsqu’elle pose son doigt ganté sur un des anneaux en disant : C’est là que je suis née.

Un peu plus bas sur le même mur, un socle en contreplaqué peint en faux bois soutenant un vrai caillou, qui lui a tout l’air d’un faux, me rappelle l’esthétique camouflage des bunkers suisses érigés dans les Alpes pendant la Seconde Guerre mondiale, ces drôles de constructions en béton déguisées en parois rocheuses ou en chalets d’alpage sur lesquelles les randonneurs peuvent, aujourd’hui encore, tomber au détour d’un sentier. Une dernière peinture d’un Gâteau de Savoie en lévitation rejouant les Rencontres du troisième type me signale qu’il est l’heure du goûter.

Nous sommes revenus sur nos vélos dans la grande ville par le même chemin. En pédalant j’ai tout à coup vu émerger dans mon flux de pensées la figure barbue du cinéaste Luc Moullet. D’abord j’ai relié ceci au fait que Moullet est un fan de vélo et qu’il met souvent en scène ce moyen de locomotion dans ses films (Parpaillon, 1993). Puis je me suis dit que ça avait peut-être à voir avec le fait que j’étais en train de lire sa biographie (Mémoires d’une savonnette indocile, 2021).

Et soudain, eurêka j’ai compris : je venais de passer plus d’une heure dans un lieu empreint d’une atmosphère proche de son univers. Il y a du Moullet chez Tabuchi/Monnier, c’est sûr. Une même manière de montrer une France qu’on ne montre jamais (La Cabale des oursins, 1992, Foix, 1994 pour Moullet), de relever des motifs absurdes ou incongrus dans des paysages ruraux ou péri-urbains (La Terre de la folie, Moullet, 2009 vs Taninges, Tabuchi/Monnier, 2020), la même connaissance en profondeur de la province, le même amour sincère du vernaculaire, enfin le même type d’humour décalé (potache et parfois à la truelle chez Moullet, plus ténu et tenu chez Tabuchi/Monnier). Relevons pour terminer que Moullet a fait un film intitulé L’Empire de Médor (1986) tandis que l’expo de Tabuchi/Monnier à la Villa du Parc s’appelle Empire et Galaxie. Cimetière pour chiens et concours canins pour le premier, boîte de nuit et centre commercial pour les seconds.

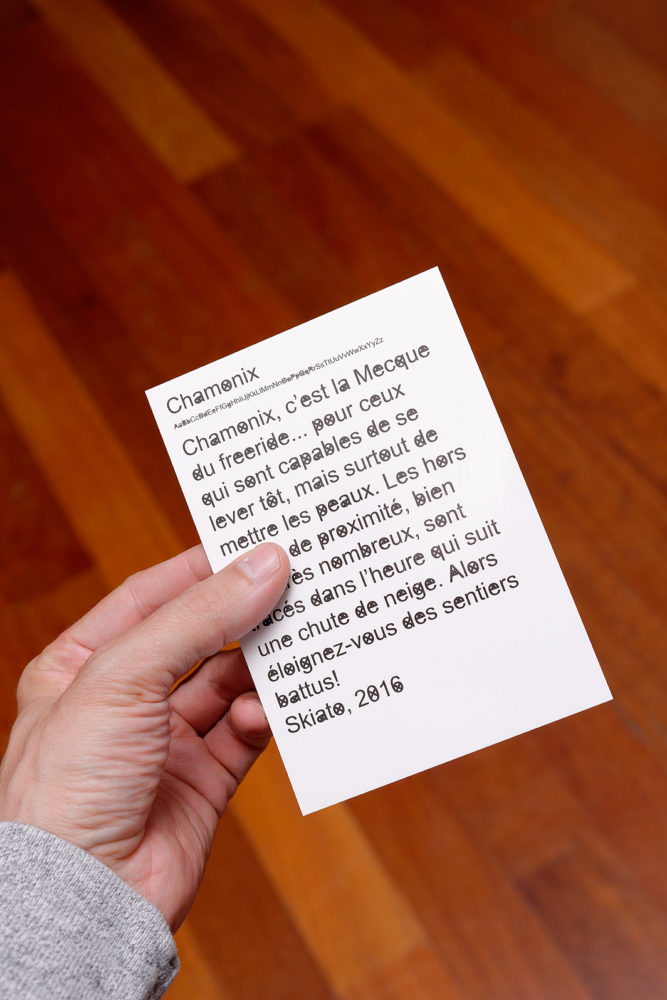

Sur une des photographies de l’exposition, on voit Monnier et Tabuchi accroupis au bord d’une route de montagne en train de manger des nouilles 3 minutes dans des gobelets en carton. Il n’a pas l’air de faire très chaud, on voit quelques plaques de neige de printemps sur la pente derrière leur dos, ils sont emmitouflés dans d’épaisses vestes à carreaux de bûcheron et ont aux pieds des chaussures de marche à lacets. Une petite planche en bois sur un carton leur sert de table pour poser une bouilloire et un camping gaz. Cachée derrière la bouilloire, on distingue une bouteille de Tabasco. On se dit alors que pour faire ce boulot il vaut mieux, en plus des qualités évoquées dans les paragraphes précédents, avoir des cuisses musclées et un estomac en béton.

Nelly Monnier et Eric Tabuchi, Col de la Colombière, 2021

![Le Classisme: une introduction [extrait] - Villa du Parc](https://villaduparc.org/wp-content/uploads/2021/04/mg-3652-livret-72dpi-667x1000.jpg)