D’autres histoires d’eaux

Julie Portier

« On a parfois l’impression que cette histoire-là touche à sa fin. Craignant qu’il n’y ait plus d’histoires à raconter, nous sommes quelques-unes parmi la folle avoine, “parmi les blés de l’étranger”, à songer qu’il faut à présent en entamer une autre, qui prendra le relai quand l’actuelle s’achèvera. C’est possible. Malheureusement, nous nous sommes si bien laissé absorber par l’histoire qui tue que nous risquons de nous achever avec elle. C’est donc avec un certain sentiment d’urgence que je cherche à percer la nature [le genre], le thème, les termes de l’autre histoire, celle qui n’a pas encore été racontée, l’histoire de la vie[1]. »

L’exposition d’Éric Giraudet de Boudemange à la Villa du parc se présente comme une parodie de spa contribuant au branding d’une marque d’eau minérale de contrefaçon. Ce pitch s’accorde mal avec cette citation tirée d’un texte de référence pour la pensée éco-féministe, surtout quand l’artiste est un homme blanc cis avec une chevalière au doigt. Je vais pourtant tenter de faire coïncider mon propos avec cette introduction. L’exposition étant concernée par les étapes de l’existence, je précise que j’ai rencontré l’artiste il y a dix ans et qu’en ce temps nous étions jeunes. Éric travaillait à une performance impliquant des pigeons vivants et un colombophile issu du monde ouvrier, poursuivant par là ses recherches sur les trajectoires, ce qui les destine et ce qui les fait dévier, la nuance entre le but et le sens à donner à un mouvement… L’article qui suivit était bien sûr emprunt d’humour. Il décrivait des formes “à la fois séduisantes et obscures”, l’artiste, dans une citation, déclarait son goût pour les choses ambiguës. Je concluais par une formule candide mais effroyablement prémonitoire : “Serait-ce le lieu d’une reconnexion avec notre environnement naturel voire nos instincts oubliés ?[2]”.

Raconter l’histoire de la vie, c’est ce dont s’est chargé le langage publicitaire bien avant notre naissance. Nous avons été bercé·e·s par ces récits qui, faisant valoir un contrat d’assurance, de la crème hydratante, du jambon ou de l’eau en bouteille, avaient à peu près la même saveur. Ils donnaient à éprouver l’extase au cœur de l’ordinaire (les choses simples), célébraient le miracle de la perpétuité (depuis des millénaires, de mère en fille). La démonstration de la vérité par l’infiniment petit ou la reconstitution de ce qui se passe à l’intérieur (de l’estomac, du tambour de la machine à laver), ce que Roland Barthes appela “la publicité psychanalytique”, “[engageant] le consommateur dans une sorte de mode vécu de la substance[3]”, était – est, depuis les années 1950 – toujours valable. Mais il semblerait qu’aux choses dotées d’une profondeur insoupçonnée, la publicité des années 1990 commença à révéler le caractère naturel, pur, leur inscription dans un cycle immuable, le cycle vertueux de la vie, puissamment raccordé aux composantes de l’univers (l’eau, l’air, la vie). Il est certainement vain de dénoncer les logiques conservatrices à l’œuvre dans l’imaginaire publicitaire tant elles semblent admises comme une sorte de folklore pour les jeunes de maintenant, la publicité ayant commencé à se parodier avant même que s’achève l’ère de la télévision. Le bébé evian en est un bon exemple, où l’argument des bienfaits de l’eau pour le maintien de la jeunesse du corps a dérivé vers un phénomène paranormal et tout à fait monstrueux : la transformation instantanée des adultes en l’enfant qu’ils ont été. Au demeurant, je ne m’étais jamais demandée si le lyrisme de ce storytelling, faisant du mouvement cyclique et du cours normal des choses un gage de qualité voire une valeur morale avait eu un effet sur la psychée de ma génération. C’est à cette même époque que le processus de dégradation des conditions de vie sur Terre causé par l’activité humaine a commencé à occuper une place importante dans les médias, le commun des mortels prenant conscience que l’engrenage productiviste n’était ni vertueux ni éternel.

À cette époque déjà, de jeunes artistes de Grenoble s’étaient emparé·e·s des nouveaux vocables et de l’imagerie véhiculant l’alerte climatique dans un projet nommé Ozone[4] qui prenait lui aussi la forme d’une opération marketing. Selon moi, la verrière de la Villa du Parc aménagée en zone d’accueil de “l’espace Wellness de 4Rivières©” signale dès l’entrée de l’exposition un lien de parenté avec les fictions d’entreprise qui se sont développées dans l’art des années 1980 en adaptant les stratégies de la critique institutionnelle à l’avancée du capitalisme mondialisé. Cela tient au présentoir pour goodies, aux dépliants en papier glacé, au mange-debout en guise de guichet – signe ultime de la dématérialisation des échanges compensée par un design médiocre – mais aussi au ficus en pot[5]. Je reviendrai sur la critique des institutions culturelles comme l’un des nombreux niveaux de lecture possibles de l’exposition 4Rivières. Mais il m’importe d’insister sur le caractère subversif de ce qui se présente sous les traits d’une expérience ludique et participative.

Soulignons que l’identité de la firme dont la rhétorique est caricaturée dans l’exposition 4Rivières n’est pas dissimulée, jusqu’à reprendre les couleurs bleues et roses de son logo. De même pour la maison de couture à laquelle elle s’est associée en 2022 pour lancer une ligne sportswear sensée “mettre en évidence leur engagement partagé pour un avenir durable”[6]: l’artiste en produit un même sous forme de sweat shirts siglés “Balmian”. Associant l’industrie de la mode, reconnue comme l’une des plus polluantes, et une autre fondée sur la privatisation d’un bien commun dont la raréfaction est une cause majeure d’inégalités dans le monde[7] (l’eau potable), cette campagne de greenwashing a déclenché les foudres des associations de défense de l’environnement. Par ailleurs, le géant de l’agroalimentaire Danone, auquel appartient la marque d’eau minérale alpine, a été assigné en justice début 2023 par plusieurs ONG lui reprochant son absence de trajectoire de sortie du plastique. À cette mauvaise presse s’ajoute la récente découverte d’un taux non-réglementaire de résidus d’un pesticide (le Chlorothalonil) sur toutes les zones de captage de l’eau, y compris dans les Alpes françaises.

L’annonce a dû mettre en branle l’APIEM (Association pour la Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale evian). Initiée par la multinationale, elle implique les communes environnantes pour contrôler la qualité des sols agricoles sur la zone de captage des eaux de pluie, zone qu’une communication là encore élaborée présente quasiment comme une terre sacrée. Cet agencement placé sous les auspices du soin, “local”, “durable”, “gagnant-gagnant”[8] est aussi inspirant pour l’artiste que les formes issues des délires publicitaires grossissant à mesure que s’effondrent les valeurs attribuées au produit (ici un parallèle pourra déjà être fait avec l’art). Alors que tous ses projets s’appuient sur une étude de terrain, Éric Giraudet s’intéresse particulièrement à ces espaces complexes, des espaces critiques, où des idéaux et des réalités matérielles éloignées se chevauchent, où des enjeux et des échelles opposés admettent leur interdépendance. Cela oblige à s’arranger avec la langue ou avec la conscience, à des adaptations pratiques et symboliques dont l’artiste observe les manifestations avant de les réengager dans son travail via une autre manière de collage. C’est ce qu’a permis la résidence organisée par la Villa du Parc dans la Vallée verte, où il a noué des relations avec des agriculteur.trice.s pratiquant des soins énergétiques. C’est avec elles·eux qu’il a tourné le film Géobiologie, pierre angulaire de l’exposition.

L’exposition 4Rivières, du nom d’une communauté de communes voisine ici transformée en marque d’eau magnétisée, connecte donc les imaginaires liés au marketing d’un produit naturel, tourné vers le luxe, avec d’autres reliés à une pensée et des pratiques cosmiques de la nature, tournées, elles, vers la terre. Ces deux mondes ont un territoire en commun mais aussi des notions clés telles que le mouvement cyclique, la santé, le soin, l’invisible, d’intériorité ou encore la pureté. Cela prend à première vue la forme d’une cure thermale décadente où les visiteur·eus·es sont guidé·e·s de salle en salle dont chacune leur réserve une expérience sensorielle spécifique, allant de la tiédeur humide (au rez-de-chaussée) à la chaleur sèche (à l’étage). En cela, l’exposition d’Éric Giraudet n’a presque rien à envier aux scénographies sophistiquées des spa qui se prévalent d’offrir un moment de détente “totale”. On est embarqué dans un voyage sous-cutané puis comme propulsé en apnée dans les couloirs de la villa pour déboucher dans un paysage aride, proche de la science-fiction, où il pourrait s’agir d’abandonner son enveloppe corporelle. Si ce scénario psychédélique mobilise des effets spéciaux somme toute modestes (des papiers-peints, des gélatines colorées et quelques pompes à eau), on est saisi par une surenchère presque rococo qui opère une glissade de l’enchantement vers l’effet comique, jusqu’au malaise. Ce mouvement me semble assez maîtrisé et pervers pour ne pas contenir une critique des stratégies de séduction propre au format de l’exposition immersive.

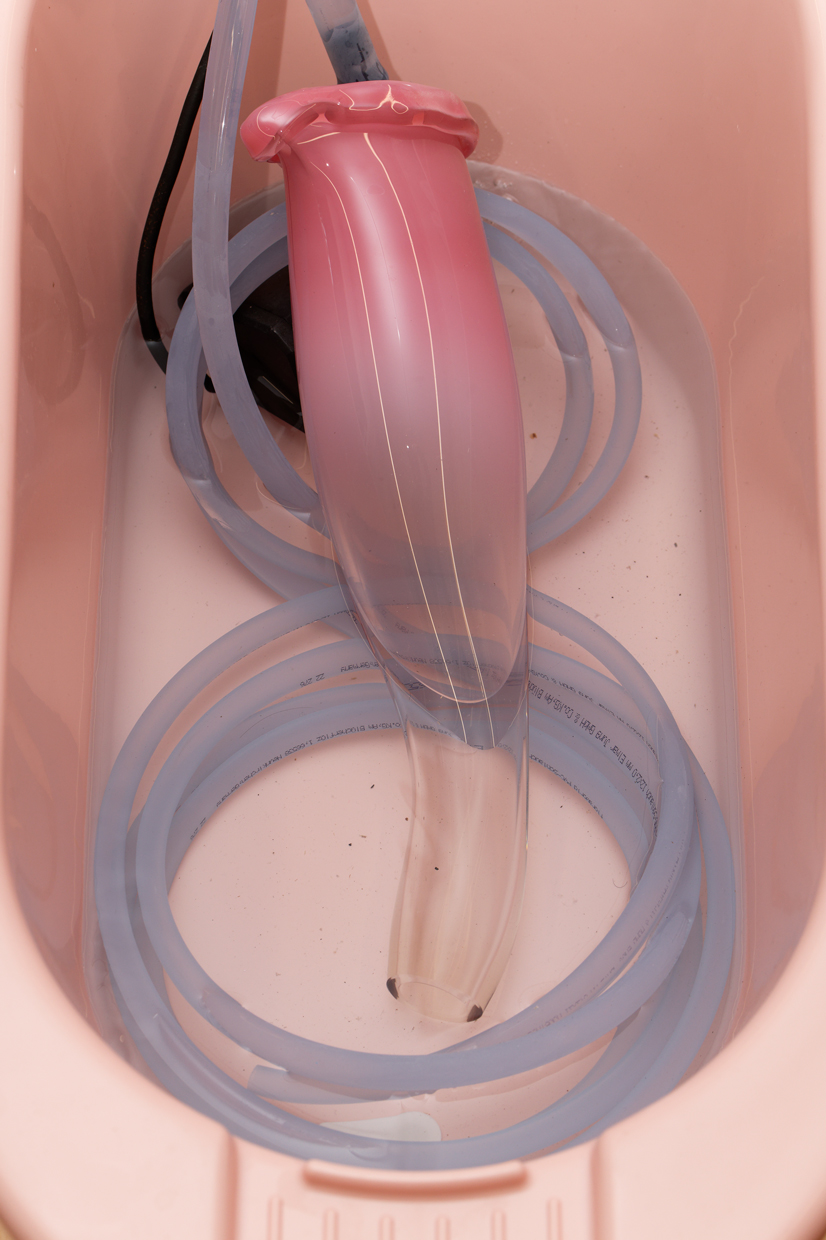

L’artiste reprend donc la parabole publicitaire du cycle de l’eau pour altérer sa pureté. Cela commence par des baignoires en plastique pour bébés qui transposent l’image de la fontaine de jouvence dans une réalité prosaïque. Les sculptures en verre soufflé qui y font trempette sont comme essoufflées, à l’image de jeunes parents débordé·e·s par les tâches liées à la puériculture. De leur dessin informe émerge parfois une inopportune vulve gonflée qui menace de faire chavirer l’ensemble. Car c’est en réintroduisant le motif d’Eros et Thanatos que l’artiste minne cette rêverie cosmétique. C’est clair dans le film La chanson de la barque de Charon présenté dans la salle suivante où l’association de l’image et du son restaure une dialectique de la vie et de la mort. Tandis que l’image composée d’un assemblage de clips publicitaires illustre un mythe contemporain de la venue au monde d’un nourrisson, c’est à dire scientifiquement contrôlée, la bande son plonge ce paradis aqueux et déjà-vu dans une humeur morbide. Elle conte le récit d’un cadavre dérivant sur le Styx jusqu’à rejoindre la mer où il finit par jouir de sa propre décomposition. Cela ressemble fort à une séance d’hypnose vouée à nous libérer de l’action sédative de ces torrents cristallins et autres gouttes de synthèse aux vertus hydratantes. Pendant ce temps, la voix chuchotée, celle de l’artiste, déverse d’autres images à la consistance “boueuse”, “poissonneuse”, “bouillie de pourriture”.

J’avais déjà pu remarquer comment la mélancolie s’accorde au grotesque chez Éric Giraudet, ce qui me fait parfois penser à Bruce Nauman, Ugo Rondinone ou encore Paul Mcarthy (pour ne citer que de vieux hommes), qui tous, d’ailleurs, ont incarné des figures de clowns ou de bouffons. Il y a toujours quelque chose qui déborde, avec lequel, esthétiquement et moralement, on ne sait pas trop quoi faire chez Éric Giraudet. C’est une qualité que je trouve chez peu d’artistes français. Cela vaut en particulier quand son œuvre aborde des questions existentielles, l’amour, le mythe des origines, et notoirement dans ses performances. Un exemple de ce type d’emphase un peu louche pourrait être le final d’Yvain, performance jouée en 2019 à la Criée à Rennes. Après avoir sous-titré en live son jeu vidéo inspiré d’un roman médiéval narrant les amours déçus d’un damoiseau décidé à retourner à l’état sauvage, l’artiste, habillé d’une combinaison en lycra vert, chausse un masque de chimpanzé en plastique pour déclamer un slam en opérant maladroitement une chorégraphie de style R&B. Cette fois je n’étais pas là pour apprécier l’ambiance dans la salle, mais plusieurs années auparavant, j’avais pu voir l’artiste coiffé d’un casque à corne pour guider le public à travers les bois au fil d’une histoire de “cocu”. Chevauchant une tête de cerf empaillée, il finissant par enjamber un tas d’abats crus avant que soit lâchée sur lui une meute de chiens de chasse. Ainsi se terminait Hourvari ou le charivari des sentiments au Cyclop à Milly la Forêt (2014), dans une curée dont l’artiste était métaphoriquement la proie.

Plus contenue en apparence, l’exposition à Annemasse compte aussi des associations douteuses, à la limite de l’obscène, comme on pourrait en juger des moulages de placenta ornés d’une coquille saint-Jacques. Portant les initiales de sa propre fille, pire, figurant un double d’elle-même, ils ont tout d’un memento mori à l’adresse d’un nouveau-né. Mis à part les polaroids qui exposent une intimité familiale, c’est par ce petit relief rugueux, contrastant avec l’aspect chatoyant de l’exposition, que l’artiste indique le caractère introspectif de ce qui se joue ici. Enfin, les rapprochements forcés qui constituent pour l’artiste une méthode d’investigation ー ici le marketing d’evian avec des pratiques ésotériques en milieu rural, le tout sur fond de crise climatique ー donnent lieu à des formules monstrueuses que l’on pourrait aussi voir comme la syntaxe ordinaire d’une époque confuse. Ainsi de ces spermatozoïdes qui pénètrent l’épiderme dans l’installation faussement didactique du couloir, mais plus encore de l’analogie des fluides qui s’opère entre les deux étages du centre d’art, d’un film à l’autre, malicieusement installés selon un axe vertical. L’eau virginale et le lait maternel fantastiquement propulsés à haut débit au rez de chaussée semblent ruisseler à l’étage supérieur sous forme de jets fluets et troubles dans le film Géobiologies où le liquide se mue tantôt en lait de vache ou en urine, produisant, in fine, l’image plus amère d’un circuit fermé.

Les deux films ont en commun de relier l’idée de l’eau à la nature et plus particulièrement à un paysage alpin, lequel s’affiche dans le plan d’ouverture de Géobiologies, pareil à une image publicitaire. La photogénie de cet environnement favoriserait-elle l’intérêt pour le monde invisible qu’il renferme? Ce serait une façon d’actualiser la question du sublime à l’ère de la communication. Le film Géobiologies n’y répond pas directement. Fidèle à la stratégie du placement de produit, la vidéo fait logiquement la promotion de l’eau magnétisée disponible à l’accueil et dont les spectateur·ice·s se voient offrir une dégustation au début de leur visite. En effet la bouteille fuselée au design futuriste de l’eau des 4Rivières©, qui s’avère être une carafe et non un flacon hermétique, y apparaît dans plusieurs circonstances, tel un produit fédérateur et multi-usage (le propre d’une préparation miraculeuse) : pour abreuver les humains et les bêtes, faire du fromage, se laver les pieds… La vidéo reprend là une tactique éprouvée dans le storytelling publicitaire : insérer un produit nouveau dans une tradition ancienne, quitte à faire tache dans le décor avec un packaging trop voyant. Mais ici, la bouteille d’eau des 4Rivières©, lorsqu’elle est bue par un agriculteur ou versée dans une cuve de fermentation, opère un point de passage entre le réel et la fiction et ce de manière presque didactique. On assiste littéralement à la dilution de la fiction dans la réalité ー ce qu’on pourrait aussi considérer comme un miracle ー une réalité qui se présente dans une image assez dépouillée et parfois crue, cadrée dans l’étable, le pâturage boueux ou l’usine de Reblochon. Les corps sont eux-aussi filmés sans fard; les peaux sont parfois rougies, abîmées par le travail, bien loin des épidermes “hydratés de l’intérieur” par une eau minérale de luxe. Pour moi, cela fait des acteur.ices de Géobiologies, les égéries d’une eau prolétaire, s’écoulant sur le versant laborieux et peut-être insoumis de la montagne.

Voilà une histoire alternative : une histoire qui va chercher ses personnages dans la marge ou dans l’arrière-plan, des personnages qui n’ont pas les traits caractéristiques du héros ou du conquérant, leur action s’inscrivant dans le temps long du quotidien et étant dédiée à prendre soin de ce qui constitue leur environnement plutôt qu’à le remanier par la force. Pour en revenir à l’autre histoire qu’Ursulla K. Le Guin appelait de ses vœux, qui seraient plutôt les autres histoires (non dominantes) au pluriel, les écrire implique de changer de méthode. Celle d’Éric Giraudet, je l’ai dit, consiste à aborder un territoire et à en dégager les problématiques contemporaines avant de les reformuler par l’intermédiaire d’un groupe relié par une pratique mineure, déclassée ou rapportée au folklore. Le film ou les autres œuvres qui en résultent s’appuient sur l’hypothèse que cette pratique pourrait, dans le contexte décrit, avoir une portée allégorique. Il en va ainsi du fierljeppen, saut à la perche pratiqué au-dessus des canaux aux Pays-Bas dont l’artiste avait commencé à suivre un club à l’époque de notre rencontre. Replacé face aux enjeux de montée des eaux, d’intensification de l’exploitation des terres mais aussi dans une histoire de la planéité en peinture, ce sport vernaculaire apparaît comme un geste poétique de résistance[9]. Formellement, cela peut amener à revoir l’angle de la caméra (dans les premières images de fierljeppen, elle était accrochée à la perche des coureurs), assouplir les catégories de genre (tout à la fois fiction, documentaire, parodie, enquête, ethnographique), mais surtout revoir la place du sujet qui, dans la plupart des projets d’Éric Giraudet, devient acteur : interprétant son propre rôle et ses gestes habituels, plus ou moins modifiés par le script. Au tout début des années 2010, d’autres artistes de la même génération ont mis en place des procédés spécifiques de participation avec les sujets filmés, comme Bertille Bak, Eléonore Saintagnan ou Mohamed Bourouissa qui ont également étudié au Fresnoy et à propos desquel·le·s j’ai eu l’occasion d’écrire. Cela a peut-être été encouragé par des programmes de résidences, certes critiquables[10], voués à valoriser des “territoires”, il n’empêche qu’il·elle·s ont ouvert de nouvelles voies pour un art concerné par le réel et engagé à rendre visible ou donner la parole à celles et ceux que l’on entend moins. Un moyen d’écrire les autres histoires avec leurs protagonistes.

Ces histoires autres, tout en affirmant leur relation au réel, glissent par la force de l’ironie, chez Éric Giraudet, vers les genres de la série B. C’est ce qui se passe dans Géobiologies qui rend compte assez fidèlement d’une conception du monde à laquelle se fient les protagonistes : décrivant un système de fluides et d’énergies connectées, contribuant au fonctionnement en symbiose entre les différentes espèces terrestres. Cette approche coïncide en grande partie avec le renouveau qui s’observe dans la biologie ou les sciences-humaines contemporaines, d’ailleurs plus enclines à considérer les spiritualités dans l’élaboration de théories. En cela, les pratiques des soigneur·euse·s des Alpes forment une allégorie du temps présent parfaitement valable. C’est pourtant en référence au cinéma fantastique ou à la série-frisson que cette histoire est racontée, en usant d’artifices assez grossiers, qui, comme souvent chez l’artiste, confinent à l’auto-dérision. C’est par exemple ce grésillement électrique qui revient dans la bande son à chaque apparition d’un liquide composé d’eau comme pour signaler une activité paranormale, ou bien les transitions exagérées d’un plan à l’autre qui confère un sentiment paranoïaque à l’idée que toute chose est reliée dans un grand tout.

Il serait erroné de lire un signe de mépris dans cette forme parodique. À la place, on pourrait y reconnaître le témoin d’un charisme assez fort pour se voir accorder la confiance des agriculteur·rice·s jusqu’à permettre une telle prise de recul. L’artiste a eu plusieurs fois l’occasion de signifier son intérêt pour des spiritualités situées dans les contre-cultures. En 2016, il passe plusieurs mois en résidence en Louisiane auprès d’une guérisseuse appartenant à la communauté Cajun. À partir de cette expérience, il élabore une série d’actions mêlant des pratiques et des références à un haut niveau de syncrétisme et, là encore, une certaine dose d’humour. La performance proposait aux participant·e·s de “créer de nouvelles narrations”, sous-entendu, au revers de l’histoire coloniale et des ségrégations. L’artiste n’a pas attendu d’être mis en relation avec des chamans pour envisager ses performances sous forme de rituels, ni pour leur donner une fonction symbolique comportant aussi des enjeux de réconciliation ou d’amélioration du vivre-ensemble. Mais notons que la figure du gourou est toujours esquivée par l’humour, justement, où l’artiste joue plutôt le rôle d’un monsieur loyal légèrement borderline, en proie à des peines de cœurs et des doutes existentiels.

Je ne pourrais pas, cependant, ignorer sa fonction critique, tant je la trouve salvatrice dans l’art contemporain et des institutions culturelles où le vocabulaire du soin (ou du care) a été particulièrement instrumentalisé. À ce titre, proposer des versions contradictoires de cette notion dans une évocation de centre de bien être, en place d’un centre d’art, c’est assez salé. C’est aussi un contexte dans lequel le retour des spiritualités new-age ou la promotion de la pensée positive est devenu un lieu commun, jusqu’à se présenter comme un antidote à tout sujet politique ou social qui pourrait être plus gênant. Au contraire, un art qui invite à se reconnecter au vivant facilite souvent les relations avec le public ainsi qu’avec certaines politiques, d’autant plus quand elles sont attachées aux valeurs de la terre et convaincues que l’art doit offrir autre chose que de l’art. Aussi, je suppose que la métaphore du spa et l’expérience participative dont l’exposition fait ironiquement la promotion tandis que, concrètement, elle se limite à se voir offrir un verre d’eau en entrant, est une forme de commentaire sur ces attentes de plus en plus pressantes à l’endroit de l’art. À ce sujet, l’artiste a souvent utilisé le motif du jeu dans ses expositions, moins pour offrir un divertissement que pour engager le public dans une relation active aux œuvres. Que signifie alors de passer de la figure du joueur à celle du client de spa, dont on ne peut trouver meilleur emblème de passivité? Je pense que, pour ce nouveau quarantenaire et jeune papa, il s’agit d’un clin d’œil au passage du temps, souvent synonyme de fatigue et d’embourgeoisement. Mais cela reflète aussi le glissement d’une “société du loisir” à une “société du bien-être” qui ne présage en rien de remédier à l’état de confusion générale dans lequel l’art n’a de cesse de devoir se justifier.

Tout cela semble affecter les personnages en silicone que l’on trouve gisants, dégonflés, en pleine décompensation dans les salles chaudes du spa des 4Rivières© . Les moulages du corps de l’artiste sont apparus dès ses premières expositions, d’abord par le motif de la main, identifiable par la chevalière familiale. Emmanché sur une perche, elles forment un sceptre bouffon, comme on en trouve dans la première salle, laissé au vestiaire à côté d’un peignoir. Ainsi, la figure de l’artiste intervient dans l’œuvre sculpturale comme une mascotte démembrée puis, avec les « mues », comme un écorché clownesque. Dans une ambivalence qu’il affectionne, ces signes sont partagés entre un aveu de narcissisme, un certain sentimentalisme et, je pense, une manière d’endosser sa responsabilité d’auteur, comme le veut toute signature. Mais les mues, qui ont ailleurs été piquées de fleurs artificielles ou pétrifiées dans des bas-reliefs, ont un lien fort avec le sentiment de finitude et, plus particulièrement ici, avec l’obsolescence. Dans l’impluvium désertique mis en scène dans le grand salon d’apparat, à l’étage de la villa, non sans référence à l’exploitation des terres de Boudemange, une des mue est carrément fourrée dans un seau. Comme jetée à la poubelle, elle nous regarde, lamentable, de ses yeux d’animaux empaillés. Au-delà de la lignée aristocratique ou de la perpétuation d’une agriculture intensive et même du patriarcat, c’est la masculinité qui est ici frappée d’obsolescence. Cela est rarement formulé sur le mode introspectif, sauf par des boomers qui voient une menace dans le féminisme. C’est, pour conclure, ce qui me paraît le plus excitant dans le projet d’Éric Giraudet à la Villa du parc, et le plus osé au regard de la célébration de la maternité qui a eu tendance à resurgir avec son lot de moralisme à la faveur du tournant naturo-cosmique de l’art contemporain : c’est une histoire (complexe et critique) de la vie, du point de vue de la paternité.

***

[1] Ursula K. Le Guin, “Le fourre-tout de la fiction, une hypothèse”, 1986, traduit de l’anglais par Hélène Collon in Ursula K. Le Guin, Danser au bord du monde, éd. L’éclat, 2020, p. 201. Le titre original dont cette traduction s’éloigne, “The Carrier bag theory of fiction » est plus connu en français comme “La théorie de la fiction panier”, texte largement lu et partagé par les étudiant.e.s en école d’art ces dernières années.

[2] Julie Portier, “Éric Giraudet de Boudemange : Terrains de jeux”, Le Quotidien de l’art, n°533, 31 janvier 2014

[3] Roland Barthes, Mythologies, éditions du Seuil, coll. Point, 1970 [1957], p.37

[4] Dominique Gonzalez Foerster, Bernard Joisten, Pierre Joseph et Philippe Parreno entre 1988 et 1990

[5] Célèbre figurant de l’Agence Les readymades appartiennent à tout le monde© (fondée par Philippe Thomas en 1987), descendant (ou bouture) du Musée d’art Moderne – département des Aigles (1968-1972) de Marcel Broodthaers

[6] https://fr.balmain.com/fr/experience/balmain-x-evian, consulté le 5.12.2023

[7] C’est d’ailleurs les étiquettes de la marque alpine que l’artiste mexicaine Minerva Cuevas avait détourné pour y inscrire le mot “égalité” dans une installation de 2004.

[8] https://apieme-evian.com/qui-sommes-nous/, consulté le 5.12.2023

[9] cf Le film Friesche Lusthof (2017) et l’exposition The Story of water, Milk & Peewitt eggs, au Fries Museum Leeuwarden (2017)

[10] Quand ils répondent à des enjeux politiciens plutôt qu’artististiques ou patrimoniaux, ou que la bourse de travail in situ est conditionnée à la réalisation d’une commande.

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

« 4 rivières » une exposition d’Eric Giraudet de Boudemange, 2023, crédit photo: Aurélien Mole

![Le Classisme: une introduction [extrait] - Villa du Parc](https://villaduparc.org/wp-content/uploads/2021/04/mg-3652-livret-72dpi-667x1000.jpg)